Можно ли говорить о таком явлении, как русский импрессионизм? Экспозиция «Изображая воздух» развеивает все сомнения.

Выставка «Изображая воздух. Русский импрессионизм» – повод подвести предварительные итоги работы Музея русского импрессионизма, открытого в 2016 году. Сделанное за девять лет – выставки, книги, инклюзивные проекты – убедило даже отчаянных скептиков: русский импрессионизм действительно существовал. И теперь пришло время более серьезно поговорить о его феномене.

Одной из точек отсчета для русского импрессионизма стало творчество Василия Поленова. Во время поездки в Европу в 1870-е он вдохновился находками французских художников, хотя чистым импрессионистом так и не стал. И все же работа на пленэре, попытка передать мимолетное впечатление, а также внимание к световоздушной среде нашли отражение на его полотнах. Он первым решился показать свои этюды – на 13-й Передвижной выставке в 1885 году. Интерес к этому, казалось бы, «второстепенному» жанру демонстрировал и Исаак Левитан: тоже не импрессионист, но тонкий мастер русского пейзажа, умевший передать мельчайшие нюансы природных состояний.

Впрочем, настоящим «полнокровным» импрессионистом был, конечно, Константин Коровин. Наверное, он единственный из крупных русских художников навсегда остался верен этому направлению. Причем импрессионизм он не подсмотрел у французов, а пришел к нему сам. Особую роль в его творчестве играли «ноктюрны» – изображения освещенных дачных веранд, с синими сумерками за окном, а также ночного Парижа, сияющего всеми огнями. У этих вещей оказалось немало подражателей, что позволило создателям выставки сделать раздел «Черный импрессионизм». Помимо Коровина здесь можно увидеть практически неотличимого от него Василия Мешкова с его «Парижским бульваром».

Впрочем, для большинства русских художников импрессионизм все-таки не был делом жизни: ему посвящали одну-две картины или отдельный период творчества. Например, звезда русского авангарда Михаил Ларионов начинал именно как импрессионист: на выставке можно увидеть два больших полотна – «Волы на отдыхе» и «Верблюды» – совсем не похожие на его более поздние эксперименты в духе лучизма. Или же Игорь Грабарь: нежнейшая «Зима» и яркие «Яблоки» – образцы его раннего творчества, отмеченные влиянием импрессионизма. И даже у Николая Касаткина, бывшего передвижника, писавшего рабочих и политических деятелей, есть произведения вроде «Обнаженной натурщицы»: со всполохами красных, зеленых и коричневых красок. В целом, создатели выставки подводят зрителей к мысли, что русский импрессионизм не был явлением с четкими временными границами, связанным с определенной группой художников. Влияние французского метода испытали многие наши мастера – в большей или меньшей степени.

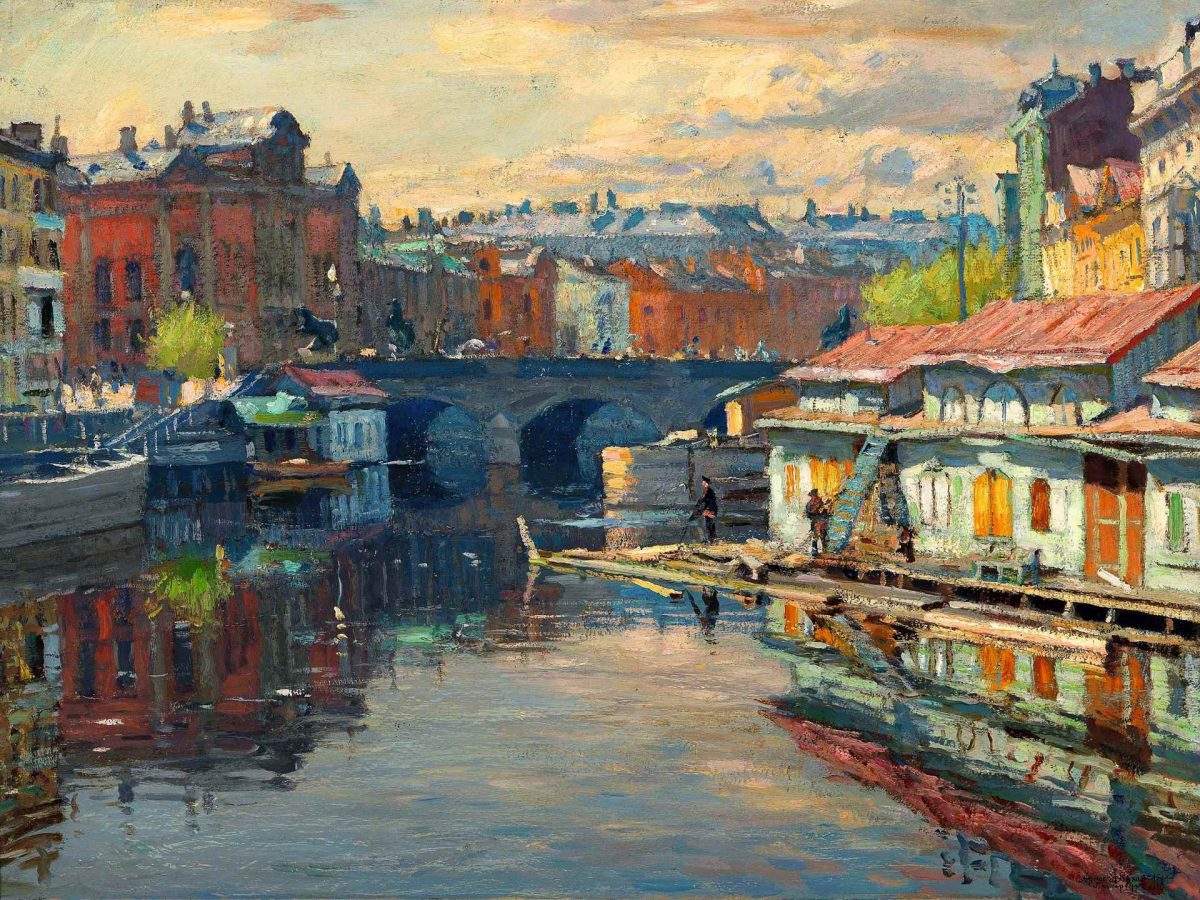

Какие же тогда особенности у русского импрессионизма? Например, интерес к натюрморту, обусловленный такой банальной вещью, как климат: писать зимой на пленэре неудобно, да и световой день короткий, поэтому вся работа переносится в студию художника. Еще одна черта – городские пейзажи, разительно отличающиеся от того, как французы изображали Париж. Наших творцов интересовали не шум и блеск больших городов, а их уютные старомодные уголки. Так, на картине Арнольда Лаховского мы видим хлопотливый базарный день, а у Леонида Туржанского – застроенную невысокими особняками Москву.

Общей чертой русского и французского импрессионизма стало внимание к японскому искусству. Наши авторы вдохновлялись необычными приемами – в частности, фрагментарной композицией. Вот взгляд Константина Кузнецова прихотливо выхватывает три дерева на переднем плане, причем только стволы, без кроны, — прием, который использовал, например, Хокусай.

К 1910 году импрессионизм в России стал уже привычным явлением, почти классикой, и на авансцену вышли другие герои. Те же, кто остался верен импрессионистической манере, начали писать ярче – в частности, Николай Тархов. В целом импрессионистам удалось совершить переворот – «сбросить с корабля современности» чинных академистов и увести искусство в совершенно другую сторону: «реализм» уступил место экспериментам с формой. Этому способствовали и научные открытия той поры – например, в области физики света, о чем напоминает самый неожиданный экспонат выставки – инсталляция «Наглядные пособия» современной художницы Ирины Кориной. Разноцветные, сверкающие объекты отсылают к научным теориям и диаграммам, при этом один из них своей формой напоминает беседку – дань теме, облюбованной русскими импрессионистами. А если учесть, что на выставке случайно оказалась работа прапрадеда Ирины, художника Алексея Корина, то не остается сомнений: линию между прошлым и настоящим прочертить даже проще, чем кажется.

Выставка работает до 1 июня.

Фото: пресс-служба

Комментарии