Выставка «Русские дикие» в Музее русского импрессионизма рассказывает о том, как французские художники-скандалисты изменили отечественное искусство. Спешите увидеть, экспозиция работает до 28 сентября.

Начало XX века выдалось для изобразительного искусства особенно бурным. Едва отшумели страсти, связанные с импрессионизмом, покончившим с диктатом реальности и вернувшим художникам вкус к цвету, как на волне постимпрессионизма возникло новое течение – фовизм. Впервые о нем заговорили на Осеннем салоне 1905 года, когда Анри Матисс, Андре Дерен, Морис Вламинк, Анри Манген представили свои яркие, кричащие работы, шокировавшие чопорных зрителей. Критик Луи Воксель назвал бунтарей «дикими» (les fauves) и пожалел скульптора Альбера Марка, работа которого оказалась в том же зале («Донателло среди диких зверей»). Так началась история, изменившая ландшафт не только французского, но и русского искусства. Об этом подробно рассказывает проект «Русские дикие», подготовленный совместно Музеем русского импрессионизма и Государственным музеем изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.

Впрочем, открывает выставку картина, которую совсем не ожидаешь увидеть: работа Энди Уорхола и Жан-Мишеля Баскии, единственная в России. Ее привезли из Русского музея, чтобы зрители могли понять, что чувствовала публика начала XX века, столкнувшаяся с творениями фовистов – с их безумным сочетанием цветов, отсутствием светотени и привычной перспективы. К событиям Осеннего салона 1905 года отсылает и оформление выставки. Прутья намекают на «клетку с дикими зверями», как окрестил зал с фовистами Воксель. А ярко-желтые стены заставляют ощутить восторг, который художники испытывали от чистого, локального цвета.

На русскую почву фовизм перекочевал почти сразу после появления. Правда, отечественные мастера не ограничились заимствованиями и многое добавили от себя. Причиной были трудности коммуникации: не все могли поехать в Париж, чтобы увидеть творения модных художников. Коллекции Сергея Щукина и Ивана Морозова тоже не спасали положение. Первый, несмотря на увлечение Матиссом, уделял фовистам не так много внимания, а второй неохотно пускал гостей в свой особняк. В итоге наши «дикие» сформировались на перекрестке стилей и направлений. На них повлияли и символизм, и импрессионизм, а особенно – примитивизм: даже в большей степени, чем на французов.

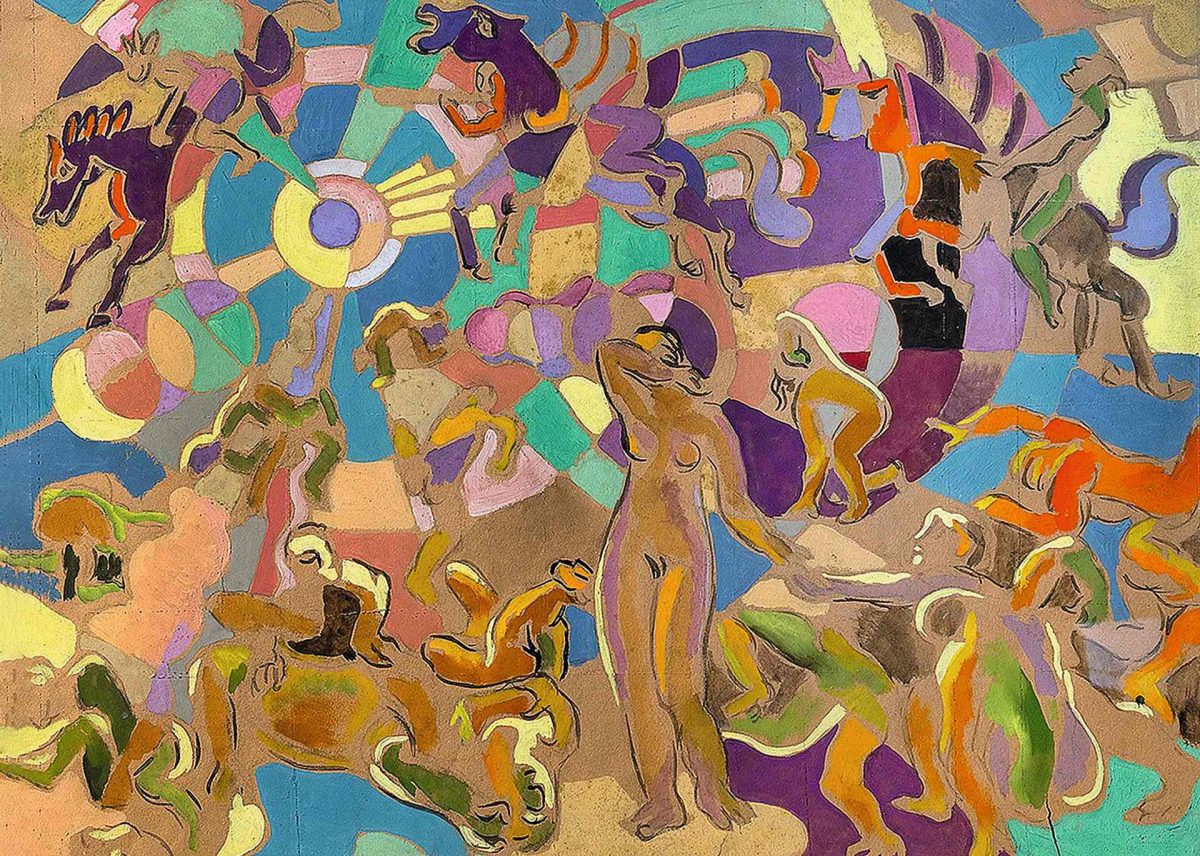

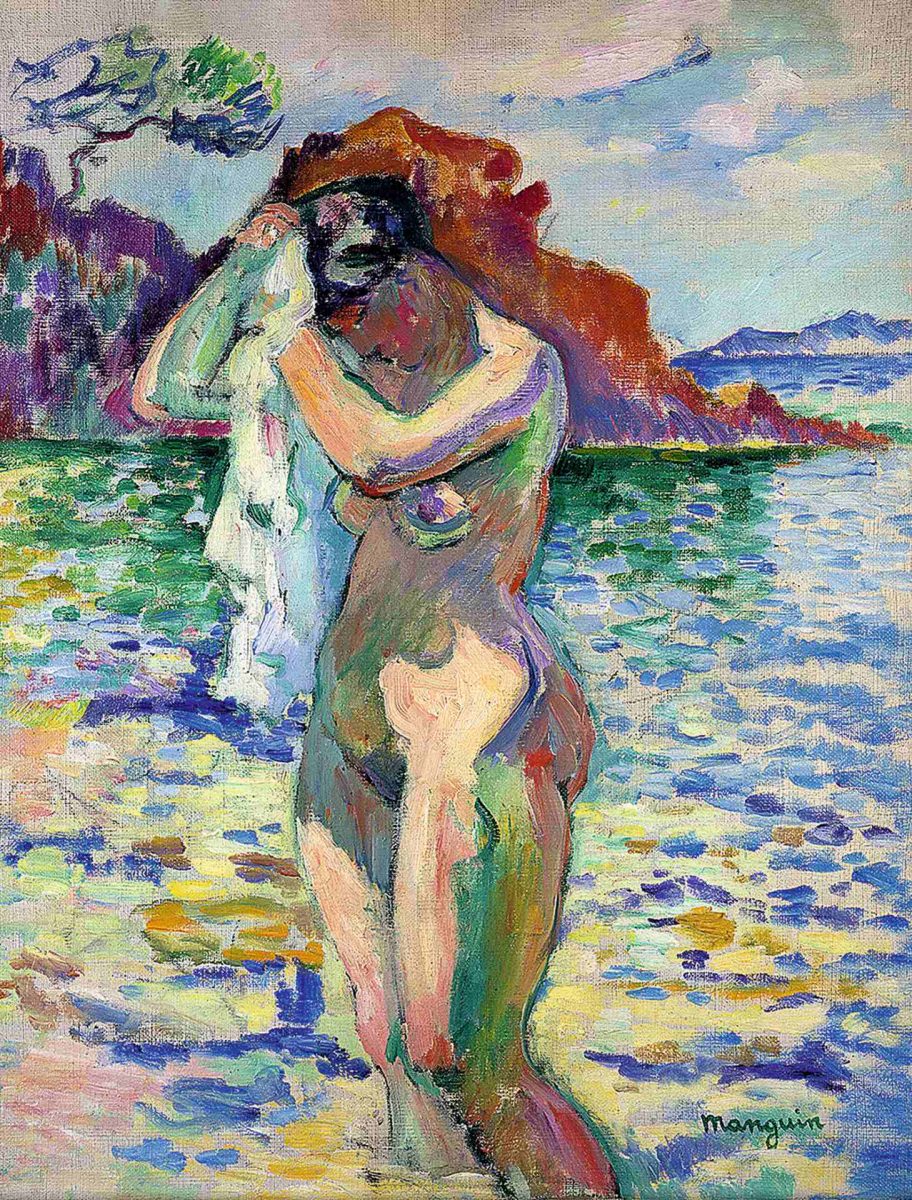

Выставка в Музее русского импрессионизма показывает отечественных художников рядом с заграничными авторами. И позволяет оценить, как, например, Манген, вышедший из импрессионизма, перекликается с Аристархом Лентуловым: правда, лилово-зеленые сочетания у француза переходят в зелено-розовые в работах нашего мастера. Кстати, именно импрессионизм стал отправной точкой для русского авангарда и освободил руку художника. И его влиянию поддались даже такие радикальные авторы, как Давид Бурлюк и Казимир Малевич. В пейзажах Бурлюка, показанных на выставке, заметна лирическая линия импрессионизма, хотя сам он называл ранние вещи «отчаянным реализмом».

Лентулов же, как и многие, испытал влияние Поля Сезанна, художника-постимпрессиониста. В числе его поклонников были и другие «дикие»: например, Петр Кончаловский, Илья Машков, Роберт Фальк. Правда, далеко не все русские художники – даже выдающиеся – приняли повальное увлечение Сезанном. Валентин Серов, например, высмеивал своего ученика Василия Рождественского, называя его академическую штудию обнаженной натуры «зеленым попугаем». Доставалось от Серова-учителя и Машкову, который после путешествия по Европе начал писать обнаженные тела синей, зеленой, красной красками.

Некоторые «дикие» испытали влияние символизма: в частности, Павел Кузнецов и Мартирос Сарьян. Причем последний, как видно на выставке, не сразу раскрепостился в цвете и стал писать свои яркие фирменные вещи. Большой блок составляют работы художников, вдохновлявшихся примитивами – народной культурой и творениями самоучек. Здесь, конечно, блистает Михаил Ларионов – один из лидеров русского авангарда. Есть и работы его супруги Наталии Гончаровой. Помимо звездного дуэта стоит обратить внимание на менее очевидные имена. Например, на Иллариона Скуйе – художника трагической судьбы, пропавшего без вести на фронте Первой мировой: из его станковых работ сохранились буквально единицы. Или на Иосифа Школьника, которого называли «петербургским Матиссом»: почти забытого ныне автора, прожившего слишком мало – всего 43 года.

Некоторые художники черпали идеи из фовизма напрямую, поскольку жили и работали в Париже. В разделе «Парижачьи» (по названию романа Ильязда – Ильи Зданевича, авангардного писателя и критика) сплошь громкие имена: Марк Шагал, Натан Альтман, Борис Григорьев, Николай Тархов. Хотя есть и неожиданные – например, Кристиан Крон, норвежский художник, автор двух известных портретов Сергея Щукина, проживший в России не один год. В целом, выставка показывает, что без фовизма не было бы такого явления, как русский авангард. А спецпроект на третьем этаже, посвященный переосмыслению Матисса современными русскими художниками, подтверждает: актуальное искусство без «дикого» компонента тоже было бы совсем другим.

Фото: пресс-служба, Vostock Photo

Комментарии